Positionspapier: Die Vertrauenskrise im Digitalen Zeitalter

Warum wir jetzt in Medienkompetenz investieren müssen.

Die Erosion der visuellen Wahrheit

Die Epoche der visuellen Evidenz ist zu Ende. Wo einst das Bild als Beleg für die Realität galt, herrscht heute eine omnipräsente digitale Ambiguität.

Die Frage „Ist das wirklich echt?“ ist vom seltenen Zweifel zur kognitiven Grundlast des modernen Bürgers geworden. Diese permanente Unsicherheit ist kein Nebeneffekt der Digitalisierung, sondern ein Symptom einer tiefgreifenden Vertrauenskrise.

Die Kernthese dieses Positionspapiers ist daher eine dringende Diagnose: Der durch Technologien wie Deepfakes verursachte Vertrauensverlust in digitale Bilder stellt nicht nur eine Bedrohung dar, sondern ist auch ein aktiver Zerfallsprozess des gesellschaftlichen Kitts.

Der Zweck dieses Papiers ist es, die Ursachen und die weitreichenden gesellschaftlichen Folgen dieser Vertrauenskrise zu analysieren.

Es soll die Dringlichkeit des Themas verdeutlichen und einen klaren Appell formulieren: Wir müssen jetzt koordiniert handeln und gezielt in die Stärkung der Medienkompetenz investieren, um die Grundpfeiler unserer Informationsgesellschaft zu sichern.

Um das volle Ausmass der heutigen Herausforderung zu erfassen, ist es zunächst entscheidend, die technologische Entwicklung zu verstehen, die uns an diesen kritischen Punkt geführt hat.

Quelle: YouTube-Film Vertrauenskrise durch Deepfakes.

Analyse der Ursachen: Von der Dunkelkammer zur KI-gestützten Manipulation

Das Verständnis der technologischen Evolution der Bildbearbeitung ist entscheidend, um die Dimension der aktuellen Vertrauenskrise zu begreifen.

Die Manipulation von Bildern ist kein neues Phänomen, doch die Qualität, die Geschwindigkeit und die Zugänglichkeit haben sich dramatisch verändert und eine neue Eskalationsstufe erreicht.

In den vergangenen Jahrzehnten hat die digitale Bildbearbeitung enorme Fortschritte gemacht. Was früher als aufwendiger Prozess in der Dunkelkammer begann und später spezialisierten Profis mit komplexer Software vorbehalten war, ist heute für jedermann zugänglich.

Einfach zu bedienende Anwendungen ermöglichen es Laien, Bilder tiefgreifend zu verändern.

Der entscheidende Wendepunkt wurde jedoch mit der Einführung von KI-gestützten Technologien wie Deepfakes erreicht. Diese Werkzeuge ermöglichen die Erstellung täuschend echt wirkender Bilder und Videos, die von der Realität kaum noch zu unterscheiden sind.

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Authentizität digitaler Inhalte nicht mehr nur in Einzelfällen, sondern fundamental und systematisch infrage gestellt wird.

Von diesen technologischen Ursachen ausgehend, lässt sich der Vertrauensverlust in der öffentlichen Meinung mittlerweile klar messen.

Empirischer Befund: Der quantifizierte Vertrauensverlust in der Gesellschaft

Der Vertrauensverlust in digitale Bilder ist keine abstrakte Annahme, sondern eine messbare Realität, die durch aktuelle Daten belegt wird.

Die Skepsis in der Bevölkerung hat ein alarmierendes Ausmass erreicht und zeigt, wie tief die Verunsicherung bereits in unserem Alltag verankert ist.

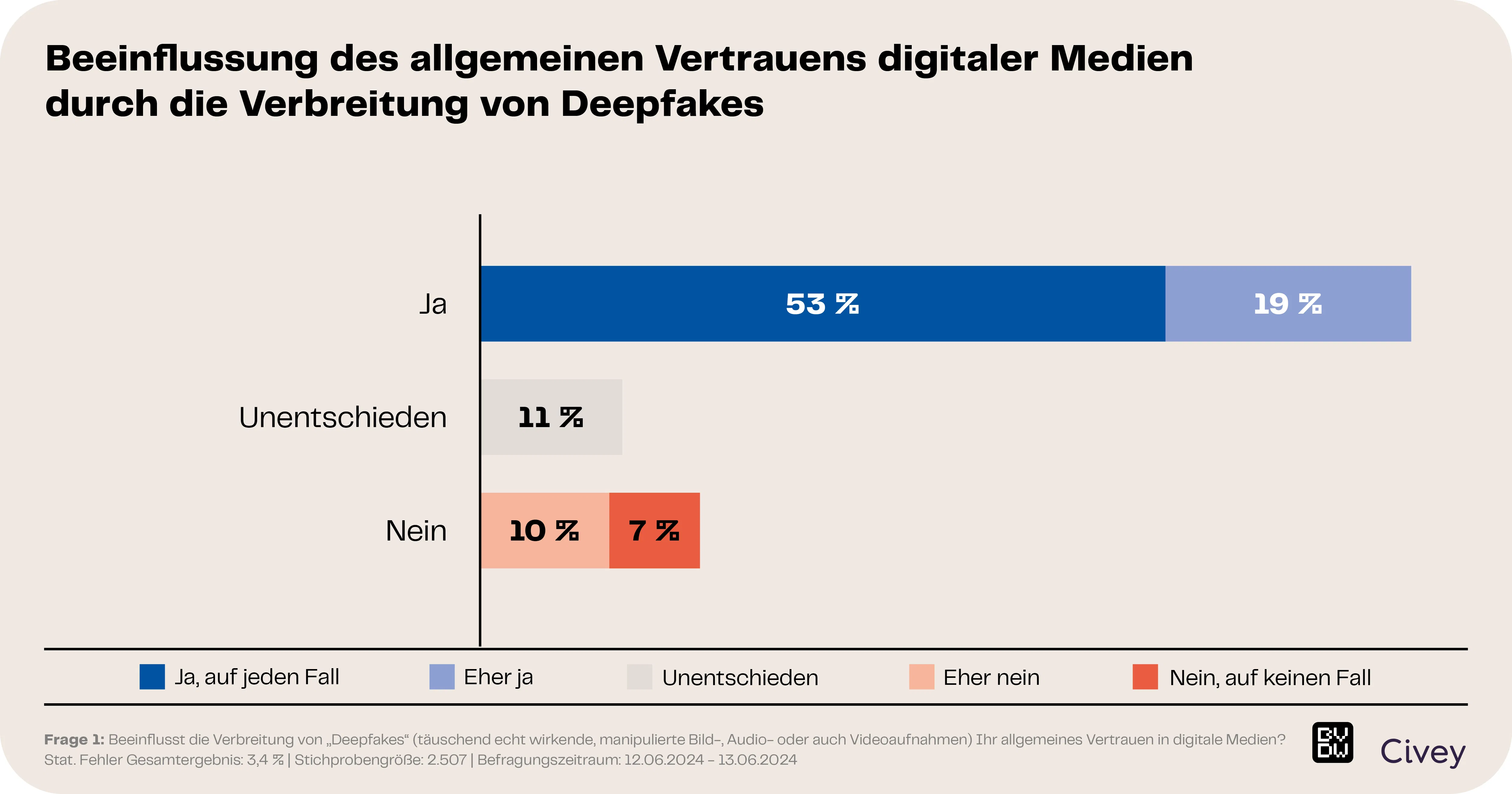

Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) liefert hierfür den entscheidenden empirischen Beleg.

Das zentrale Ergebnis der Studie ist eindeutig und besorgniserregend:72 % der Befragten geben an, dass ihr Vertrauen in digitale Medien durch die Verbreitung von Deepfakes gesunken ist.

Bildquelle: Grafik 1: Pressemitteilung www.bvdw.org, vom 11.07.2024

Dies ist keine Skepsis; es ist der Beleg für einen systemischen Vertrauenskollaps, der fast drei Viertel der Bevölkerung betrifft.

Die Zahl markiert einen fundamentalen Wandel in der Wahrnehmung unserer Informationsumgebung – von einer des selbstverständlichen Vertrauens hin zu einer des grundsätzlichen Misstrauens.

Dieser Wandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf die kognitive Belastung des Einzelnen, die demokratische Teilhabe und den sozialen Zusammenhalt. Ein derart flächendeckender Vertrauensverlust, wie ihn die BVDW-Zahlen belegen, bleibt nicht ohne tiefgreifende Folgen. Er wirkt wie ein Gift, das sich von der Wahrnehmung einzelner Bilder auf die Stabilität ganzer gesellschaftlicher Teilsysteme ausbreitet.

Die weitreichenden gesellschaftlichen Folgen: Eine Destabilisierung des Vertrauens

Die Erosion des Vertrauens in digitale Bilder geht weit über den individuellen Medienkonsum hinaus. Sie bedroht die Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens, indem sie die Funktionsweise von Öffentlichkeit, Politik und sogar privaten Beziehungen untergräbt.

Wenn wir nicht mehr glauben können, was wir sehen, gerät das Fundament unseres gemeinsamen Verständnisses von Realität ins Wanken.

Die Aushöhlung des Journalismus: Wenn Wahrheit zur Option wird

Für eine funktionierende Demokratie sind glaubwürdige Medien als Informationsvermittler unerlässlich. Der grassierende Vertrauensverlust untergräbt diese zentrale Funktion. Wenn Bilder und Videos beliebig manipulierbar scheinen, verlieren auch seriöse journalistische Inhalte an Überzeugungskraft.

Es trägt zu einer allgemeinen „Erosion der Wahrheit“ bei, bei der Fakten und Fiktionen austauschbar sind und Desinformation leicht verbreitet wird.

Die Destabilisierung der Demokratie: Wenn Vertrauen in Institutionen erodiert

Bildmanipulationen stellen eine direkte Bedrohung für die Stabilität politischer Prozesse dar. Täuschend echt erscheinende Deepfakes von Politikern, gefälschte Beweisbilder oder manipulierte Szenen politischer Ereignisse können die öffentliche Meinungsbildung gezielt destabilisieren.

Das Resultat ist ein schwindendes Vertrauen in politische Institutionen, Akteure und demokratische Prozesse selbst, was die Gesellschaft polarisieren und lähmen kann.

Die Zersetzung des Sozialen: Wenn Misstrauen den Alltag durchdringt

Die ständige Infragestellung der Authentizität digitaler Inhalte wirkt sich letztlich auch auf das Vertrauen im privaten, zwischenmenschlichen Bereich aus.

Wenn Fotos und Videos, die wir über soziale Medien und Messenger austauschen, potenziell manipuliert sein könnten, sät das Misstrauen.

Die grundlegende Annahme, dass visuelle Kommunikation eine Form der geteilten Realität darstellt, wird erschüttert, was Unsicherheit und Konflikte im persönlichen Umgang nach sich ziehen kann.

Angesichts dieser Bedrohungen ist es unerlässlich, von Problembeschreibung zu nachhaltigen Lösungsstrategien überzugehen.

Lösungsansätze: Technologische Werkzeuge und die entscheidende Rolle der Bildung

Um die zunehmende Vertrauenskrise anzugehen, sind durchdachte und nachhaltige Strategien erforderlich. Dabei ist es wichtig, zwischen kurzfristigen taktischen Massnahmen und langfristigen strategischen Zielen zu differenzieren.

- Technologische Lösungen: Eine notwendige erste Verteidigungslinie ist die Entwicklung von Werkzeugen, die Deepfakes und andere Manipulationen erkennen können (zum Beispiel der Video Authenticator von Microsoft). Solche Technologien können Redaktionen, Plattformen und Nutzern dabei helfen, die Authentizität von Inhalten zu überprüfen. Sie sind eine wichtige, aber letztlich unzureichende taktische Antwort auf ein strategisches Problem.

- Bildungsinitiativen: Der strategische Imperativ besteht in der breiten Förderung von Medienkompetenz. Ziel muss es sein, Menschen aller Altersgruppen zu befähigen, digitale Inhalte kritisch zu hinterfragen, Quellen zu bewerten und Manipulationsstrategien zu erkennen.

Technologische Lösungen führen zu einem endlosen und teuren Wettlauf mit Manipulatoren, bei dem Erkennungsmethoden den Erstellungswerkzeugen immer hinterherhinken.

Medienkompetenz schützt die Bevölkerung jedoch effektiv, indem sie eine robuste „menschliche Firewall“ gegen Desinformation aufbaut, unabhängig von technischer Raffinesse.

Dies ist der nachhaltigste Ansatz, da er nicht nur auf die Bekämpfung einzelner Fälschungen abzielt, sondern auch eine grundlegende Haltung des kritischen Denkens fördert und Menschen befähigt, souverän in der digitalen Welt zu agieren.

Ein gemeinsames Bekenntnis zur digitalen Mündigkeit

Die Analyse zeigt unmissverständlich: Die technologisch getriebene Erosion des Vertrauens in digitale Bilder ist keine Randerscheinung, sondern eine ernsthafte gesellschaftliche Gefahr.

Mit weitreichenden Konsequenzen für Medien, Politik und das soziale Miteinander bedroht sie die Fundamente unserer Informationsgesellschaft.

Die passive Hinnahme dieser Entwicklung ist keine Option.

Manuela Frenzel Texte und Beratung empfiehlt den Entscheidungsträger:innen in Politik, Bildung und Medien, eine nationale Bildungsoffensive für digitale Mündigkeit zu initiieren.

Medienkompetenz sollte als ressortübergreifende Schlüsselqualifikation anerkannt und von der frühkindlichen Bildung bis zur beruflichen Weiterbildung curricular verankert werden.

Digitale Mündigkeit bedeutet, kritisch mit Informationen umzugehen, Quellen zu prüfen und Manipulationen zu erkennen.

Nur so kann das Vertrauen in Informationen wiederhergestellt und die Wahrheit als gemeinsames Gut unserer Gesellschaft geschützt werden.

Quellen

Grafiken 1 + 2: "Vertrauensverlust in digitale Medien BVDW-Whitepaper nimmt Deepfakes ins Visier", Pressemitteilung www.bvdw.org, vom 11.07.2024, Link: https://www.bvdw.org/news-und-publikationen/vertrauensverlust-in-digitale-medien-bvdw-whitepaper-nimmt-deepfakes-ins-visier/

Headerbild: Notbooklm

Weitere Linkempfehlung

Artikel: "Zwischen KI- und echten Bildern unterscheiden: Alles fake, oder was?", www.digitalphoto.de, Ana Barzakova, am 20.03.2024 um 14:34 Uhr, Link: https://www.digitalphoto.de/ratgeber/zwischen-ki-und-echten-bildern-unterscheiden.html